Poeta, narrador, artista plástico y educador. Nació en Puerto Plata en 1981. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y magister en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). Ganador del Premio Diógnes Valdez Género Poesía (2024). Obtuvo el tercer lugar en el renglón Poesía y una tercera mención en el renglón Cuento en el Certamen Regional para Talleres Literarios (2018). Es miembro del taller literario Ramón Francisco.

RELATO │Los inquilinos

Por Marcos Cabrera

─ Usted queda arrestado por intento de asesinato.

─ ¿Yo? ¿Por qué? Esto es un error. Un verdadero atropello. Le juro que yo no he intentado matar a nadie.

─ Sus inquilinos interpusieron la denuncia contra usted.

─ Lo ve, lo ve, oficial; ya le dije que todo esto es un grandísimo error; si yo no tengo inquilinos en este pequeño piso; es más, yo soy un inquilino más aquí. Mire a su alrededor, el espacio de este cuchitril apenas alcanza para mí.

─ ¿Es usted Tomás Antonio Méndez?

─ Oficial, ese es mi nombre, pero estoy seguro de que esto es un malentendido, una total confusión, y que no es a mí a quien usted busca.

─ Tomás, deje de poner trabas a la autoridad, yo solo cumplo con mi trabajo.

─ Oiga, no tiene que empujarme, yo tengo mis derechos. Por eso exijo que se me diga cómo es que supuestamente traté de asesinar a mis inquilinos «invisibles»…» «Envenenamiento». ¡Qué cosa dice! Pero si yo nunca… Espere…espere… ¿No será qué?… Esto debe ser una maldita broma…

Al despertar, sudado y exhausto, corrió hacia el queso que había puesto en aquel estratégico rincón, y aliviado comprobó que todavía ninguno lo había roído.

RELATO │La Rutina

Por Marcos Cabrera

Aunque nadie te nota, estás en la oficina a la misma hora de todos los días, ocupas esa silla que odias tanto, adviertes en tu escritorio como se te ha amontonado el trabajo; escuchas en el pasillo los consabidos dramas cotidianos: las quejas por ese maldito aumento que los mezquinos de contabilidad no terminan de asignar, cuál de las de servicio al cliente es el nuevo entretenimiento del gerente, a quién dice el rumor que despedirán en el próximo recorte de personal. También, escuchas al hipócrita de tu supervisor, con lágrimas en los ojos, decirle a tus compañeros que lamenta mucho tu muerte y que sabe que nadie podrá reemplazarte. Su falsedad te genera esa mezcla de náusea y rabia que sus comentarios sobre ti siempre te han causado. Y aunque intentas sujetar su cuello, tienes que aceptar que definitivamente, ya nunca podrás ahorcarlo.

RELATO │La venganza de la naturaleza

Por Marcos Cabrera

Estaba aterrado. Sentía, estando de pie sobre el barro, que su cuerpo iba descendiendo hacia sí mismo como un ascensor que cae en picada un piso tras otro. En su cabeza, sus pensamientos se tropezaban entre sí como si no hubiese espacio suficiente para ellos.

Sabía que de niño se había divertido muchísimo matando hormigas y que de adulto las fumigaba, pues odiaba encontrarlas en el azúcar con la que endulzaba su café todas las mañanas, o sentirse repentinamente invadido cuando estas se congregaban en orden militar alrededor de unos caídos granos de arroz o unas migajas de pan. Pero esta vez, como en una delirante pesadilla, las veía acercarse amenazadoras, de su misma estatura.

Sin darle tiempo para evitarlo, el viento alzó en vilo la pequeña hoja que lo resguardaba. Entonces, a contraluz, vio frente a sí la sombra de dos mandíbulas abiertas y dos temblorosas antenas, y cerró los ojos para esperar lo peor. Pero al pasar algunos nerviosos minutos los reabrió y, sospechosamente, fue descubriendo que la amenazadora sombra se movía igual que él.

RELATO │ En la luna

Por Marcos Cabrera

Abrió los ojos en la Luna, para sorpresa de la tripulación, que desde su aparición había hecho toda clase de conjeturas:

—De seguro es un amorfo; alguna especie superior que adopta la estructura física de aquello con lo que entra en contacto…

Yo, en su lugar, la habría nombrado “camaleón”, y punto. Pero aquellos eran hombres de ciencia.

El asombro se tornó en desconcierto cuando la escucharon preguntar:

—¿Dónde estoy?

¡Ella también era capaz de hablar su idioma!, pensaron todos los tripulantes, al unísono, en un coro mental.

—¿Ustedes quiénes son? ¿Dónde está Ernesto? —continuó la aparecida.

Al mencionar ese nombre, sus mejillas se ruborizaron de nuevo. Unos minutos antes había sentido el corazón trepidante, a punto de salírsele del pecho; la sangre hirviéndole en las venas; las rodillas aflojársele, perdida ya la noción del tiempo y del espacio.

—¿De dónde provienes? —indagó el capitán.

—De Houston —contestó ella.

—¿De la Tierra?

—Claro —dijo, y su voz tomó un matiz de extrañeza.

—Entonces… ¿cómo llegaste hasta aquí, a la Luna, sin una nave? Y, de hecho, ¿cómo entraste en la nuestra? —prosiguió él.

Aturdida por palabras como “Luna”, “nave”…, la oyeron decir, como flotando:

—Lo último que recuerdo es estar con los ojos cerrados y… ¡ese beso de Ernesto!

La angustia la abrumará después, cuando se entere de que la misión lunar en la que ha aparecido tardará dos años en regresar a la Tierra y que, para entonces, el amor de su vida estará loco o casado con otra.

RELATO │Cuatro días después

Por Marcos Cabrera

Cuatro días después de la muerte de su esposo, lo lloró por primera vez.

Él había regresado con su aire aventurero: sombrero de alas anchas, pantalones caqui cortos, camisa a cuadros, mochila de viaje; los binoculares desgastados colgándole del cuello y la barba de pensador. Antes siquiera de sentir la calidez de su piel en un abrazo de reencuentro, como era su costumbre, lo oyó hablar, entusiasmado, de Haití y su folclor; y, con énfasis, del vudú.

—¿Recuerdas que te había hablado de la muerte por vudú y de mi debate sobre ello con mis colegas de la universidad?

—¡Anjá!

—Pues mira: eso de que la muerte por vudú es producto de los procesos orgánicos que una fuerte impresión emocional desencadena… ¡Eso es pura teoría de bibliotecarios!

—¡Sí! —dijo ella, con un tono que, por cortesía, debía sonar a curiosidad.

Antes, en gesto de apoyo, habría asentido sonriendo con todo el rostro. Pero le inquietaba algo que no acertaba a descifrar en la figura demudada de su esposo.

—Por mi propia experiencia les demostraré a esos retrógrados lo equivocados que están —sentenció el recién llegado, alargando el sonido de las últimas palabras.

A él le fascinaba el tema de la muerte y las creencias de aquel pueblo sobre el poder que, a través de sus artes mágicas, ejercían sobre ella. Le contó que, para superar la distancia entre la realidad y las abstracciones asumidas como ciertas por sus detractores, esta vez incluso se había atrevido a participar en el ritual de Los tres días. Un rito que difería de la gnosis del cuerpo astral —práctica que también había experimentado y que le había explicado a ella anteriormente—, pues no sales de tu cuerpo hacia el plano inmaterial o astral; sino que te conviertes en un zombi, “en un muerto vivo”, para vivir la experiencia de la muerte desde la muerte misma.

—Al cuarto día te someten a un ritual de regresión y vuelves a la normalidad —puntualizaba.

De esa última parte él no recordaba mucho, más allá de la explicación que le habían dado al iniciarse. Independientemente de ese lapsus, para él toda la experiencia había sido extraordinaria.

Así, cuando pretendía continuar contándole a su esposa su retahíla de argumentos de ultratumba, ella sintió un repentino escalofrío. Y un miedo, hasta entonces inconsciente, la llevó a abrazarse con fuerza al torso de él. Lloró al percatarse de que, en el pecho frío de su compañero de vida, solo se oía un silencio de cuatro días.

RELATO │Conciencia religiosa

Por Marcos Cabrera

El sedante funciona.

Después del desconcierto, la agitación y la desesperación inicial por articular las palabras necesarias para que lo reconocieran, Juan de Dios, tumbado en el suelo, se siente adormecido. Aunque lo intenta, no logra separar los párpados, cosidos por un cansancio vital que lo doblega hasta impedirle reprimir el hilo de baba que le sale de lo que ya no sabría si llamar su boca.

Inmóvil, siente el cuerpo como una inmensa jaula en la que ha despertado junto a un gigantesco elefante. En medio de la somnolencia, tratando de escapar, golpea con cada pensamiento la gruesa y dura capa que ahora es su piel.

—¿Había visto un caso tan extraño como este? —preguntó el cuidador de turno al veterinario, que revisaba los párpados caídos de Juan.

—Estos animales son extraordinarios, créame —respondió el veterinario, en voz queda, como si se lo dijera a sí mismo.

Había supervisado el parto de ese elefante como el de otros tantos en el zoológico, pero esa cría, en particular, era totalmente distinta de todas las que podía encontrar en su registro mental.

Cuando se halló fuera del vientre de su madre y la placenta se rompió, el pequeño elefante blanco abrió sus inmensos ojos; comenzó a generar una nube de polvo con la trompa y, con el hocico, produjo unos sonidos que por momentos parecían balbuceos de palabras. Hasta que, por indicación del veterinario, los guardas tuvieron que sedarlo, pues, en última instancia, el recién nacido, enloquecido, se abalanzaba contra todos los presentes.

Juan de Dios no sabe cómo ha venido a parar a ese zoológico, cómo su cuerpo se ha convertido en esa densa masa de carne, por qué lo que dice se convierte en un sonido grotesco que dista mucho de ser palabra, de ser frase; de ser una oración que se escuche como él la piensa y, a su vez, la pronuncia. No sabe cómo superar, en un grito liberador, su mudez semántica.

Su confusión y su desconcierto tienen una razón comprensible, pues nuestro querido Juan, lo último que recuerda —antes de esa traumática experiencia— es haber estado interno en el hospital, muy aquejado de salud; tanto, que el cura del pueblo le hacía cabecera con sus rezos, y su hija permanecía al pie de la cama, con el rostro lloroso, el rosario cruzado entre las manos, musitando su propia oración.

Entienda que, para nuestro atribulado Juan de Dios, las personas no reencarnan en animales. No: nada que ver. Los muertos solo resucitan. Por eso, volver a la vida como un elefante no es algo que se supere… hasta la resurrección.

Poema │ A contramar

Por Marcos Cabrera

Antes,

cuando los cangrejos

trepaban tus barbas blancas,

y tus aguas saltaban en carcajadas

de chicos traviesos,

y los viejos venían a pescar alguna anécdota

mientras los peces se repartían la luna.

Antes, cuando no cabías en los ojos

ni en los bolsillos de nadie;

cuando eras el unicornio azul

en el que cabalgaba la niñez de mi barrio.

-¡Premio de los domingos!-.

Antes de que el futuro te salara de ron y cerveza,

Antes de que los peces se ahogaran absurdamente;

cuando aún las caracolas hablaban,

y las olas de plástico

no habían borrado las huellas

de los enamorados;

yo te conocí, cielo caído,

inflé con tus suspiros mis velas

y caminé cual mesías sobre tus aguas,

antes de hundirme en este poema.

POEMA │ Regreso

Por Marcos Cabrera

Voy recuperando mi ciudad, su olor, su color, su sonido; su ritmo de prisas compartidas, mis marchas apretujadas en sus carros públicos, sus tapones; mi risa inesperada del día después de escuchar la anécdota de la señora que es la abuela alegre de alguien; mi suspiro: reminiscencia de la niñez que me provoca el olor del café en la parada, los conocidos sin nombres que me saludan como antes, los otros, los de la esquina, discutiendo como siempre de política; en las aceras, los vendedores ambulantes con sus frases inolvidables, las calles ahora asfaltadas, mis viejos amigos que pasan de la duda al abrazo; los mayores que conocieron a la abuela: sentados en sus galerías saludando al extraño de maletas en mano que los llama por sus nombres ─no saben que mis ojos la multiplican en sus rostros; más tarde, la reconocerán en mí─.

Voy recuperando mi ciudad, y con ella: mis tristezas, mis alegrías, mis conquistas de adolescente ─las vividas y las soñadas─; mis juegos de niño frente a su casa que al ver el rostro de su madre asomarse en el umbral de la puerta, ahora, deja caer sus maletas.

POEMA │Libros reusados

Por Marcos Cabrera

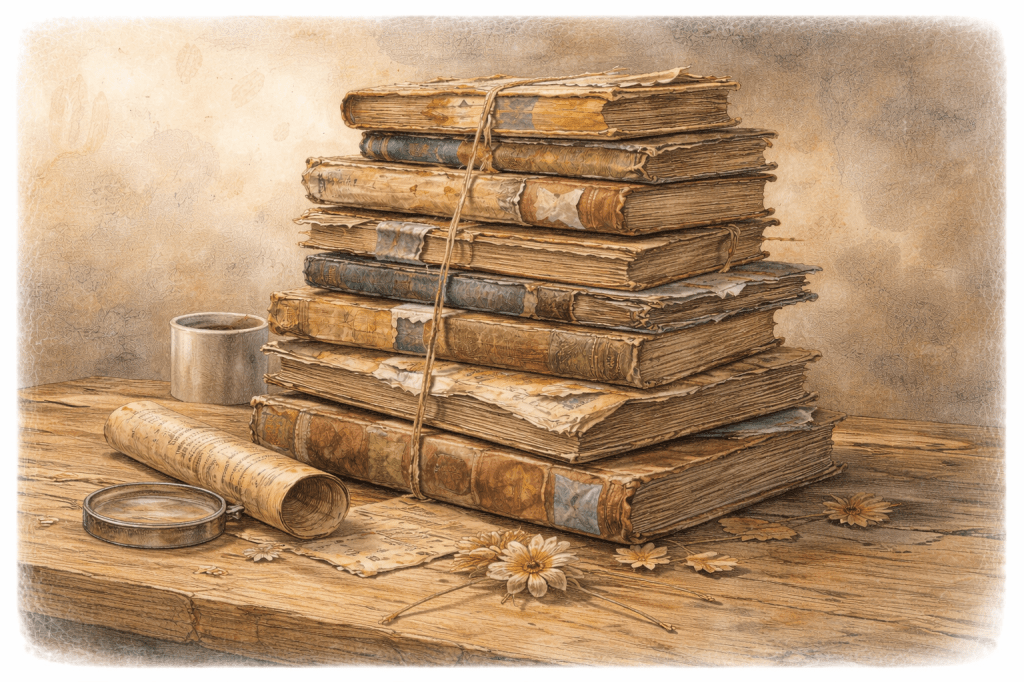

Siento que es una crueldad regatear por los libros. Unos cuantos títulos que han sobrevivido al olvido por dueños que bien pudieron ser cirujanos. Rayados, remendados, sin la carátula o con ella: rodeada de cinta pegante como una momia. Aspiro su olor a tiempo, a polilla, a la humedad de la gotera sobre el librero que terminó dibujándoles un mapa de agua en sus arrugadas páginas. Los abro con las manos de un ciego; adentro: una flor disecada, una mancha ¿de café o de vino?, palabras y frases subrayadas; imagino sus procedencias, sus historias particulares; a uno, lo lee en un vagón del metro una mujer de rostro solitario como si su historia fuera el verdadero destino de su viaje; al otro, lo lee un hombre que mantiene suspendida en el aire una taza de café, su mano izquierda a punto de pasar la última página, y su mirada desentrañando a través del repentino anochecer… ¿el final?

Cuando me dispongo a pagar, dejo que el dependiente, mi viejo amigo Luis, le ponga el justo precio a cada libro, porque me temo, que en un futuro, rebuscando entre este montón de sobrevivientes: encontraré el que ahora escribo; y después de quejarse de la escases de lectores, mi amigo me dirá también: “Deme cincuenta pesos por el suyo, que con usted nunca pierdo”.